ノロウイルス対策

ノロウイルスとは

ノロウイルスとは、非細菌性急性胃腸炎の原因ウイルスで、冬期のウイルス性急性胃腸炎の大部分が、ノロウイルスによって起こっています。

ノロウイルスは、人の腸管でしか増えません。感染力が非常に強く、10個から100個程度の摂取で感染するといわれています。

ノロウイルス感染症の流行は、人からはじまり、人から人へと、人から食品へと、人を中心に、手や環境を介して感染が広がります。

<症状>

主な症状は、吐き気、嘔吐、下痢、軽度の発熱

発症までの時間は、24~48時間で通常3日以内で回復します。

<感染>

- 人から人への感染

ノロウイルス感染者の嘔吐物・便の中にノロウイルスが含まれています。ウイルウスが手などについて口から感染する場合や吐物の飛沫から感染する場合があります。 - 人から食品、そして食品から人への感染

食品取扱者の手を介してウイルスが食品につき、それを食べて感染することがあります。 - 食品から人への感染

生や中心部の加熱が不十分なカキなど、二枚貝を生で食べることによって感染します。

<予防方法>

ノロウイルス食中毒予防4原則

- 持ち込まない

- 拡げない

- 加熱する

- つけない

ノロウイルス食中毒を予防するためには、食中毒予防と二次感染対策が重要です。

ノロウイルスは人の腸管内でしか増殖しないので、食中毒予防三原則(つけない、ふやさない、やっつける)の内、「つけない」と「やっつける(加熱する)」が重要になり、更に調理・製造施設に「持ち込まない」ことも重要です。

二次汚染対策を徹底し、「拡げない」ことも重要です。

1 持ち込まない

調理施設等に「持ち込まない」ためには

- 調理従事者からの持ち込みを防ぐ。

健康管理を行い、下痢などの症状がある方は、直接食品に触れる作業は行わない。 - トイレからの持ち込みを防ぐ。

トイレに行く際は白衣等の作業着を脱ぎ、履き物の交換を行う。トイレ後の手洗いは特に入念に行う。トイレは、定期的に次亜塩素酸ナトリウムで消毒を実施する。 - 適切な嘔吐物や排泄物の処理で持ち込みを防ぐ。

適切に次亜塩素酸ナトリウムで消毒、清掃などを実施する。

2 拡げない

施設内にノロウイルスを「拡げない」ためには

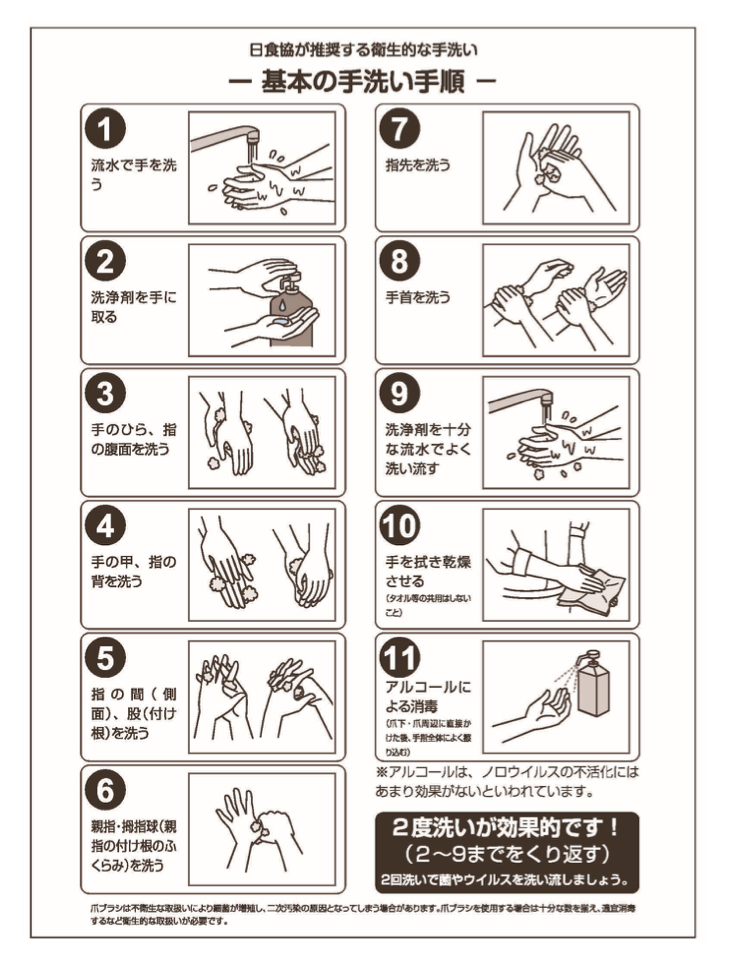

- 確実な手洗い

人から食材を汚染させないために、外から戻ってきたとき、トイレの後、作業を始める前の丁寧な手洗を実施する - 調理器具の洗浄・消毒

調理器具、シンク等は十分に洗浄した後、熱湯消毒または次亜塩素酸ナトリウムで消毒を実施する - 施設内の定期的な消毒・清掃

気づかずに、ウイルスを持ち込んでいることもあるので、日常的に施設内の手が触れるところを特に消毒・清掃を実施する - 適切な嘔吐物や排泄物の処理

適切に次亜塩素酸ナトリウムで消毒、清掃などを実施

3 加熱する

施設内にノロウイルスを「拡げない」ためには、

食品や食材そのものがノロウイルスに汚染されている場合もあります。

ノロウイルスやっつけるには、加熱が最も確実な方法です。食材の中心部まで、85℃~90℃で90秒以上、加熱するよう心掛けましょう。

4 つけない

最終的にノロウイルスが食品に付着しなければ、食中毒に至ることはありません。ウイルスを食品に「つけない」ことが最も重要

1 持ち込まない 2 拡げない 3 加熱する をまもり、

1) 手洗いの徹底

2) 素手で食品に触れない

3) 使い捨て手袋やマスクの正しい着用

4) 調理器具の洗浄・消毒

5) 衛生的な作業着の着用

などの「つけない」対策を確実に実施する。

ノロウイルスは、非常に小さく軽いウイルスで、乾燥すると空気中を浮遊します。急な吐き気でトイレに間に合わず、その場でおう吐することが殆どで、嘔吐物を適切に清掃しないと、ウイルスが浮遊して人の衣服や手に付着して、結果、食材を汚染させてしまいます。嘔吐物の清掃についても十分な注意が必要となります。

★ロウイルス等の食中毒防止のための適切な手洗い動画(厚生労働省)